人間ドック・健診

料金改定のお知らせ

2025年4月1日より人件費や医療材料の高騰等により、健診料金を改定いたします。

受診者様にはご負担をお掛けすることになり、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察のうえご理解賜りますようお願い申し上げます。

詳細につきましては、下記【健診料金改定について】をクリックするとご覧いただきます。

健診料金改定について

健診料金改定について

WEB予約画面

該当ボタンをクリックしますと予約専用ページに移動します。

詳細につきましては、健康管理センターへお問い合わせください。

契約企業様・団体様

※事前に注意事項をお読みください WEB予約に関する注意事項

WEB予約に関する注意事項

(内容のご確認は、上記ボタンをクリック)

企業様向けご案内

企業様向けご案内

(内容のご確認は、上記ボタンをクリック)

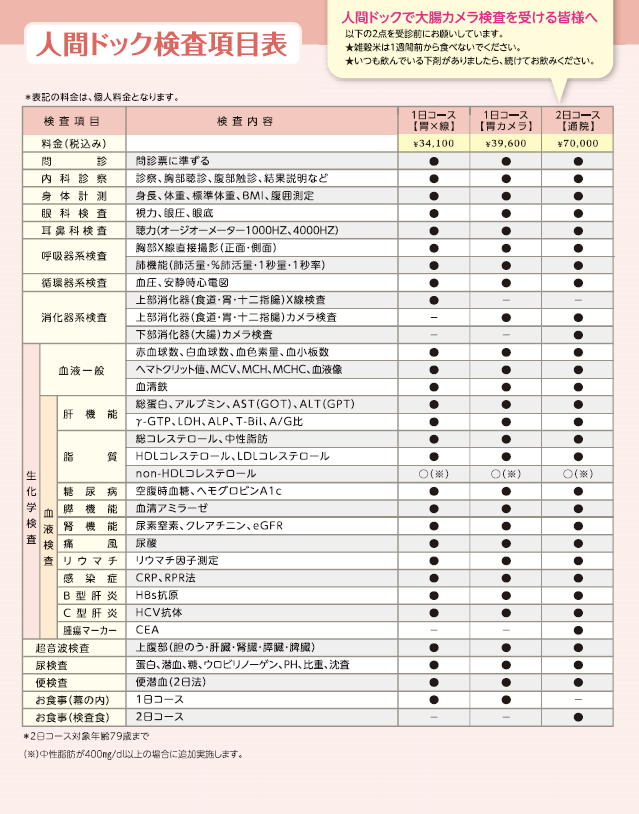

人間ドックのご案内

検査項目

2日ドックの検査項目 <大腸内視鏡検査コース>

【大腸癌早期発見】大腸カメラ検査コース

-

大腸カメラ (ファイバー) 検査

-

腫瘍マーカー検査 (CEA)

現在、新しい健診料金へ移行しておりますが、まだ変更となっていない部分がございます。

全ての料金体系ができ次第、ホームページ上の人間ドックの費用も変更記載致します。

利用者の皆様には大変御迷惑をおかけ致しますが、若干の料金体系の変更があるため、詳しくは健康管理センターにお電話、お問い合わせ頂けますようご案内致します。

098-867-3969(健診センター)

オプション検査

オプション検査と費用案内

完全予約制です。ご希望の方は、前もってお電話でご予約ください。

098-867-3969(健診センター)

脳ドック検査

費 用:22,000円

検査日:月曜日~金曜日までの午後(1日2名様枠)

対 象:79歳以下

肺がんCT検査

費 用:11,000円

- ・胸部X線直接撮影では診断の難しい初期の肺疾患などの早期発見

- ・当院における胸部CT検査と比較して放射線量は約1/10の低線量で撮影

腹部CT検査

費 用:11,000円

- ・上腹部臓器(胆のう・膵臓・賢臓・脾臓)の形態的変化や各種病変、腹水の有無などの発見

甲状腺エコー検査+甲状腺ホルモン検査

費 用:6,050円

- ・甲状腺エコー検査(甲状腺の大きさや形・内部の腫瘍などの有無を調べる検査)

- ・甲状腺ホルモン検査(バセドウ病・橋本病などの異常を血液検査で調べます[TSH・Free T4])

血圧脈波検査(PWV/ABI)

費 用:2,200円

- ・動脈硬化の早期発見の為の検査で血管の硬さや詰まりを診断

骨密度検査

費 用:4,400円

- ・骨粗しょう症などの骨の老化を診断する検査

前立腺癌(PSA)検査※男性のみ

費 用:2,200円

- ・初期の前立腺癌を血液検査で診断する検査

子宮頚部癌(細胞)検査※女性のみ

費 用:3,300円

- ・子宮頚部の診断をする検査

乳癌(マンモグラフィ)検査※女性のみ

費 用:3,300円(1方向)

5,500円(2方向)

・触知不能な乳がんや初期の乳がんに特徴的な微細な石灰化などの検出に有用な検査

予約・受診案内・注意点

1)ご予約

予約受付時間

-

平 日のみ:10:00~15:00

-

検査日は月曜日~金曜日になります。(土・日・祝祭日は休み)

予約申込み

-

お電話を頂くか、申込書並びに申込者名簿をダウンロード後、必要事項をご記入のうえ下記番号へFAXをお願いいたします。

-

電 話:098-867-2116 (代表)

-

FAX:098-868-0304

予約の変更

-

予約の変更は受診日の3日前までにご連絡下さい。

2)受診にあたって

問診前の記入

-

当日の検査結果と日常生活の状況を合わせて総合的に判断。

-

大切な項目ですので、もれなく記入下さい。

検査前日

-

夕食は午後8時頃までに済ませて、それ以降は何も飲食しないでください。

-

飲酒も避けてください。

-

但し、水のみ夜12時までは飲んでも構いません。

検査当日

-

朝食はもちろん、<お茶・水・ガム・たばこ>は一切とらずに、空腹の状態でお越し下さい。

-

治療中の薬については、かかりつけの医師にご相談の上受診下さい。

来院時間

-

午前8時までに、2階健康管理センターへお越し下さい。

3)当日持参いただくもの

-

人間ドック問診票

-

胃カメラ問診票 (胃カメラ検査を受ける方のみ)

-

当日採取の便、尿 (氏名、月日の記入確認)

-

健康保険証 (胃カメラ検査で組織検査やお薬処方時に必要です)

-

共済組合、健康保険組合より病院提出用書類 (必要時)

-

お薬の説明書、現在内服中のお薬 (治療中の方のみ)

-

めがね (普段ご使用のメガネをご持参下さい)

-

ハードコンタクトレンズ使用の方は、レンズケースもご持参下さい。

-

女性の方はなるべく肌着や金具なしのTシャツをご持参ください。

4)台風時の診療について

-

暴風警報が発令され、公共バスの運行が停止となった場合、皆様の安全のため、健康管理センターは休診となります。

-

なお、ご不明な時は必ずお電話でご確認下さい。

5)MRI検査前の注意事項

-

入れ墨やアートメイク、カラーコンタクト、アートメイク、まつげエクステ等はカラー成分に磁性体を持つ金属が使用されている可能性があります。MRI機器の強い磁場による金属反応で熱傷を負う可能性および画像が乱れ、正しい診断が困難になることがあります。そのため、顔面・頭部に入れ墨やアートメイクをされている方は健康診断目的のMRI検査ができません。その他の部位については、事前に必ずお知らせいただき、医師がMRI検査が可能か判断いたします。取外し可能なカラーコンタクトやアイメイク等は検査前に外した状態で来院をお願いいたします。詳しい詳細につきましては、当院健康管理センターをお問い合わせください。

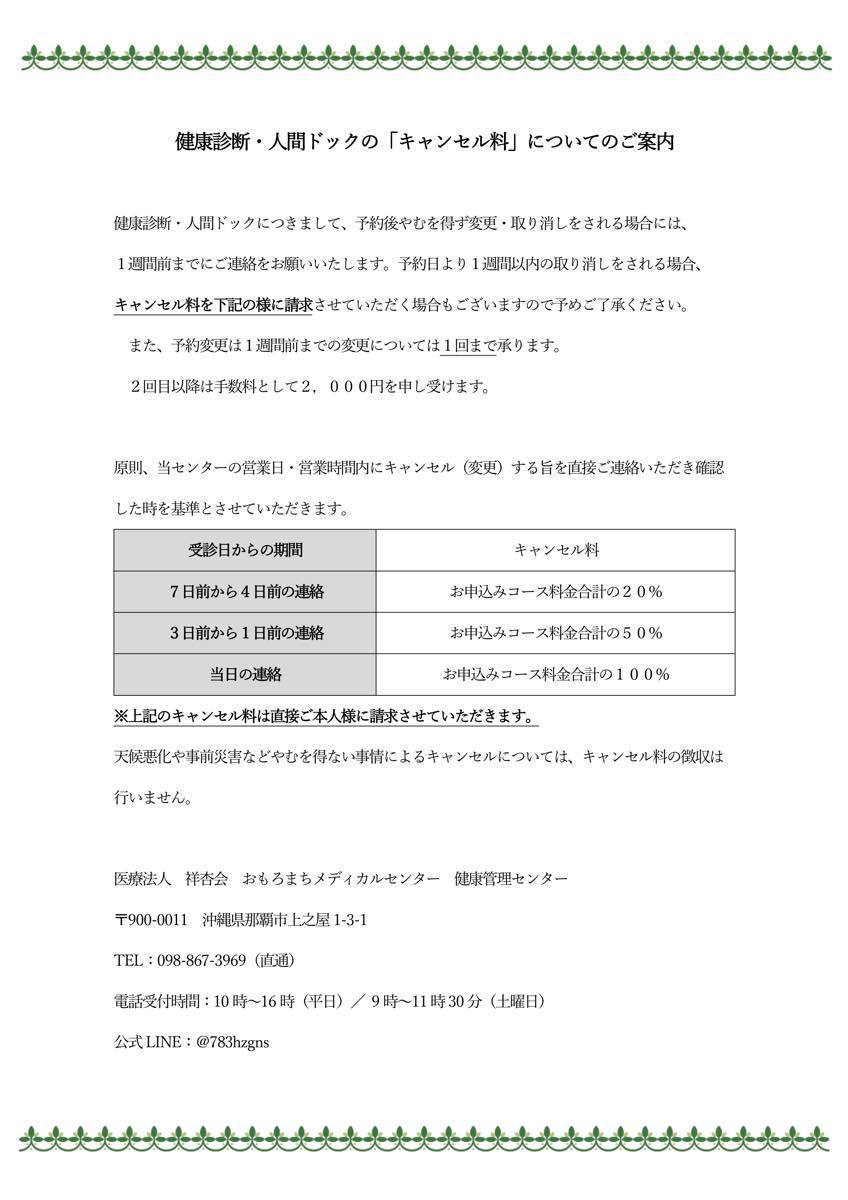

キャンセルポリシー

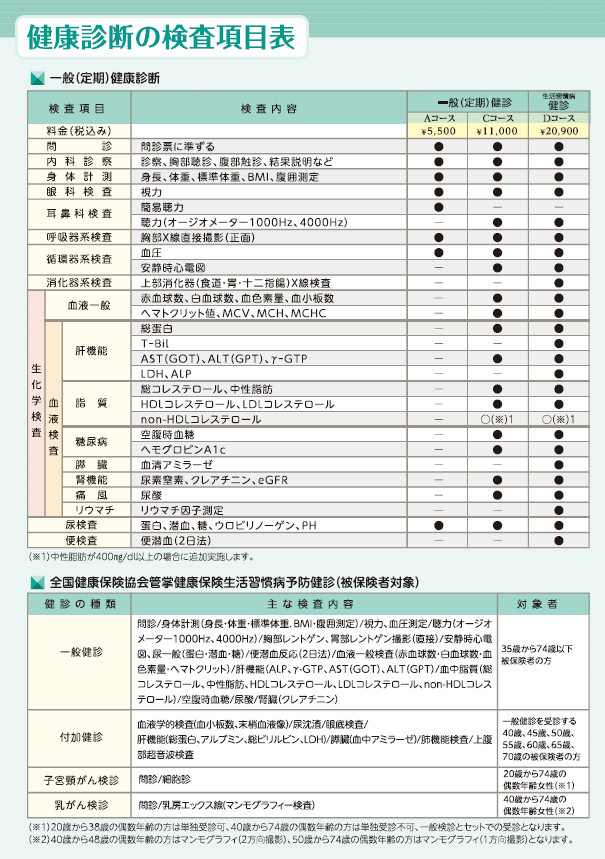

一般健診のご案内

(一般)健診のご案内

一般(定期)検査の対象者

一般健康診断

健康診断は1年以内ごとに1回、定期的に行うことを労働安全衛生法で義務付けられています。

健康異常の早期発見などが主な目的です。

身長、体重、血液検査など検査項目は全部で11項目を中心に行われます。

主に会社勤めの方が対象となります。

人間ドック

人間ドックは法的には定義されておらず、完全に自由意思、個人負担となります。

こちらも同じく異常の発見を目的としています。

人間ドックの方が、より細かな検査項目の追加があるのが一般的です。

健診の種類と主な検査内容

全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

| 健診の種類と |

主な検査内容 |

| 一般健診 35歳から74歳未満の方 |

・問診 ・身体計測(身長・体重・標準体重・BMI・腹囲測定) ・視力 ・血圧測定 ・聴力(オージメータ1000Hz、4000Hz) ・胸部レントゲン ・胃部レントゲン撮影(直接) ・安静時心電図 ・尿検査(蛋白・潜血・糖・ウロビリノーゲン) ・便潜血反応(2日法) ・血液一般検査(赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット) ・肝機能(γ-GTP、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP) ・血中脂質(総コレステロール、中性脂肪、HDL-c、LDL-c) ・空腹時血糖 ・尿酸 ・腎臓(クレアチニン) |

| 付加健診 一般健診を受診する |

・血液学的検査(血小板数、末梢血液像) ・尿沈渣顕微鏡検査 ・眼底検査 ・肝機能(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH) ・膵臓(血中アミラーゼ) ・肺機能検査 ・上腹部超音波検査 |

| 子宮頸がん検診 20歳から74歳の偶数年齢女性(※1) |

・問診 ・細胞診 |

| 乳がん検診 40歳から74歳の偶数年齢女性(※2) |

・問診 ・視診 ・触診 ・乳房エックス線(マンモグラフィ)検査 |

(※1)

-

20歳から38歳の偶数年齢の方は単独受診可。

-

40歳から74歳の偶数年齢のかたは単独受診不可、一般検診とセットでの受診となります。

(※2)

-

40歳から48歳の偶数年齢の方はマンモグラフィ(2方向撮影)、50歳から74歳の偶数年齢の方はマンモグラフィ(1方向撮影)となります。

健康診断の検査項目・コース料金

健康診断のオプション検査・料金

下記料金は、全て税込となります。

上腹部超音波検査

費 用:4,400円

- ・上腹部諸臓器の各種病変などを診断する検査

骨密度検査

費 用:4,400円

- ・骨粗しょう症などの骨の老化を診断する検査

肝炎ウィルス検査

費 用:2,200円

- ・B型肝炎やC型肝炎の感染を診断する検査

眼底(両眼)

費 用:880円

- ・眼の血管を観察し、動脈硬化や糖尿病、網膜など眼の病気を診断する検査

眼圧(両眼)

費 用:440円

- ・緑内障などの診断をする検査

血中抗ヘリコバクターピロリ菌IgG抗体検査

費 用:2,200円

- ・「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」「慢性胃炎」「胃癌」の原因と考えられる菌の有無を診断する血液検査

前立腺癌(PSA)検査※男性のみ

費 用:2,200円

- ・初期の前立腺癌を血液検査で診断する検査

子宮頚部癌(細胞診)検査※女性のみ

費 用:3,300円

- ・子宮頚部の診断をする検査

- ・機械の体重制限により体重100Kg異常は受けることは出来ません

乳癌(マンモグラフィ)検査(1方向)※女性のみ

費 用:3,300円

- ・触知不能な乳がんや初期の乳がんに特徴的な微細な石灰化などの検出に有用な検査

- ・左右の横方向撮影

乳癌(マンモグラフィ)検査(2方向)※女性のみ

費 用:5,500円(2方向)

・触知不能な乳がんや初期の乳がんに特徴的な微細な石灰化などの検出に有用な検査

・左右の上下方向撮影と左右の横方向撮影

予約・受診案内・注意点

1)ご予約

予約受付時間

-

平 日のみ:10:00~15:00

-

検査日は月曜日~金曜日になります。(土・日・祝祭日は休み)

予約申込み

-

お電話を頂くか、申込書並びに申込者名簿をダウンロード後、必要事項をご記入のうえ下記番号へFAXをお願いいたします。

-

電 話:098-867-2116 (代表)

-

FAX:098-868-0304

予約の変更

-

予約の変更は受診日の3日前までにご連絡下さい。

2)受診にあたって

問診前の記入

-

当日の検査結果と日常生活の状況を合わせて総合的に判断。

-

大切な項目ですので、もれなく記入下さい。

検査前日

-

夕食は午後8時頃までに済ませて、それ以降は何も飲食しないでください。

-

飲酒も避けてください。

-

但し、水のみ夜12時までは飲んでも構いません。

検査当日

-

朝食はもちろん、<お茶・水・ガム・たばこ>は一切とらずに、空腹の状態でお越し下さい。

-

治療中の薬については、かかりつけの医師にご相談の上受診下さい。

来院時間

-

午前8時までに、2階健康管理センターへお越し下さい。

3)当日持参いただくもの

-

問診票

-

胃カメラ問診票 (胃カメラ検査を受ける方のみ)

-

当日採取の便、尿 (氏名、月日の記入確認)

-

健康保険証 (胃カメラ検査で組織検査やお薬処方時に必要です)

-

共済組合、健康保険組合より病院提出用書類 (必要時)

-

お薬の説明書、現在内服中のお薬 (治療中の方のみ)

-

めがね (普段ご使用のメガネをご持参下さい)

-

ハードコンタクトレンズ使用の方は、レンズケースもご持参下さい。

-

女性の方はなるべく肌着や金具なしのTシャツをご持参ください。

4)台風時の診療について

-

暴風警報が発令され、公共バスの運行が停止となった場合、皆様の安全のため、健康管理センターは休診となります。

-

※台風当日の予約変更は職員も不在のためお受けできませんので、病院が再開した後に改めてご連絡いただきますようお願いします※

5)MRI検査前の注意事項

-

入れ墨やアートメイク、カラーコンタクト、アートメイク、まつげエクステ等はカラー成分に磁性体を持つ金属が使用されている可能性があります。MRI機器の強い磁場による金属反応で熱傷を負う可能性および画像が乱れ、正しい診断が困難になることがあります。そのため、顔面・頭部に入れ墨やアートメイクをされている方は健康診断目的のMRI検査ができません。その他の部位については、事前に必ずお知らせいただき、医師がMRI検査が可能か判断いたします。取外し可能なカラーコンタクトやアイメイク等は検査前に外した状態で来院をお願いいたします。詳しい詳細につきましては、当院健康管理センターをお問い合わせください。

特定健診・特定保健指導の目的

特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドロームを早期発見し、生活習慣病を予防・改善することを目的として平成20年度から各医療保険者へ義務づけられた制度です。

対象者・期間・料金

対象者

国民健康保険加入者で年齢40~74歳の方(75歳以上は長寿健診となります)

- 那覇市では20・30代の方に対しても、特定健診と同様の内容で「健康診査(旧20・30代健診)」を実施しています。 対象者は那覇市国保に加入している20~39歳の方となります。(詳細は那覇市特定健診課にお問い合わせ下さい)

- 那覇市国保に加入している方でも、職場で健診を受けることができる場合には、職場の健診を受けていただくことになります。

健診結果は特定健診課へご提出下さい。

特定保健指導の支援が必要な方には、文書等でご案内していきます。

受診期間

平成25年度の受診期間:平成25年4月1日~平成26年3月31日 (要確認)

料 金

特定健診・特定保健指導は無料です。

(対象者40~74歳で国保加入者の方のみ)

健診のご予約

-

ご自身が対象者であるかご確認下さい。

【年度途中に75歳になる方へ】

健診期限は、誕生日の前日までです。75歳になると特定健診ではなく、長寿健診の対象になります。詳しくは那覇市国保長寿医療課にご確認ください。

-

各自で当院健康管理センターに電話にて直接予約して下さい。

「がん健診」とあわせて受診ができます。

健診内容

1)基本的な健診

-

問診

-

身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)

-

診察

-

血圧測定

-

尿検査

-

血液検査

2)詳細な健診

前年度の特定健康診査の結果等において、血糖、脂質、血圧及び肥満の全てについて、基準値を超えていた方で、かつ、医師が必要と認めた方になります。

-

貧血検査(医師が必要と認めた方)

-

心電図検査

-

眼底検査

検査後の通知

健診から約1か月後、健診センターから結果をお知らせします。

-

結果通知は、那覇市特定健診課にも報告され、支援の準備をします。

保健指導の支援が必要な方に対して、特定健診課より文書等で連絡します。

-

健診結果をもとに保健師等が各自に合わせた生活習慣改善の支援を行います。

検診の種類・自己負担額

那覇市民で職場の検診がない方。

がん検診の種類はこちらでご確認いただけます。

那覇市・がん検診のページ

受診券の申請

受診券の申し込み

市役所(健康推進課)へ受診券を申し込みます。

窓口または、お電話でお申し込みください。

那覇市の申込先

-

健康推進課

電話:(098)862-9016 -

那覇国民健康保険加入者は国保長寿医療課へ

電話:(098)862-4262

申し込み期間

-

平成25年4月1日(月)から(平日のみ)

受付時間

- 午前8時30分~午後5時(正午~午後1時は受付しておりません)

-

<下記の方には、受診券を事前発送しています。各自ご確認下さい>

-

平成23年度または平成24年度にがん検診を受けた方

-

20、25、30、35歳の女性(平成26年3月31日時点の年齢)

-

40、45、50、55、60、65、70歳の男女(平成26年3月31日時点の年齢

- 2年間検診を受けないと事前発送されなくなりますので、毎回受診するようにしてください。

検診の期間と流れ

検診期間(平成25年度)※要確認

2013年4月1日(日)~2014年3月31日(日)

※受診には受診券と当院の予約が必要です。

1)予約方法

当院健診センターにご希望の検査内容、検査日時をご予約下さい。

予約なしで受診はできません。

人数に制限がありますのでご希望日に添えないことがございます。予めご了承ください。

098-867-3969(健診センター)

2)受診に必要なもの

受診券

健康保険証(あなたが病院へ行くときに持っていく健康保険証)

生活保護受給者は「生活保護受給証明書」

その他、予約のときに病院から指示されたもの(問診票など)

3)健診を受ける

予約日に、検診を受けてください。

4)検査後の通知

健診結果は約1か月後、健康管理センターから郵送にて結果をお知らせします。

- 検診結果は、通知に時間がかかります。

- すでに症状のある方は、検診ではなく、診察を受けることをお勧めします。

人間ドック申込書

人間ドック申込書 健康診断申込書

健康診断申込書 申込書名簿(一般用)

申込書名簿(一般用) 申込書名簿(協会けんぽ用)

申込書名簿(協会けんぽ用)